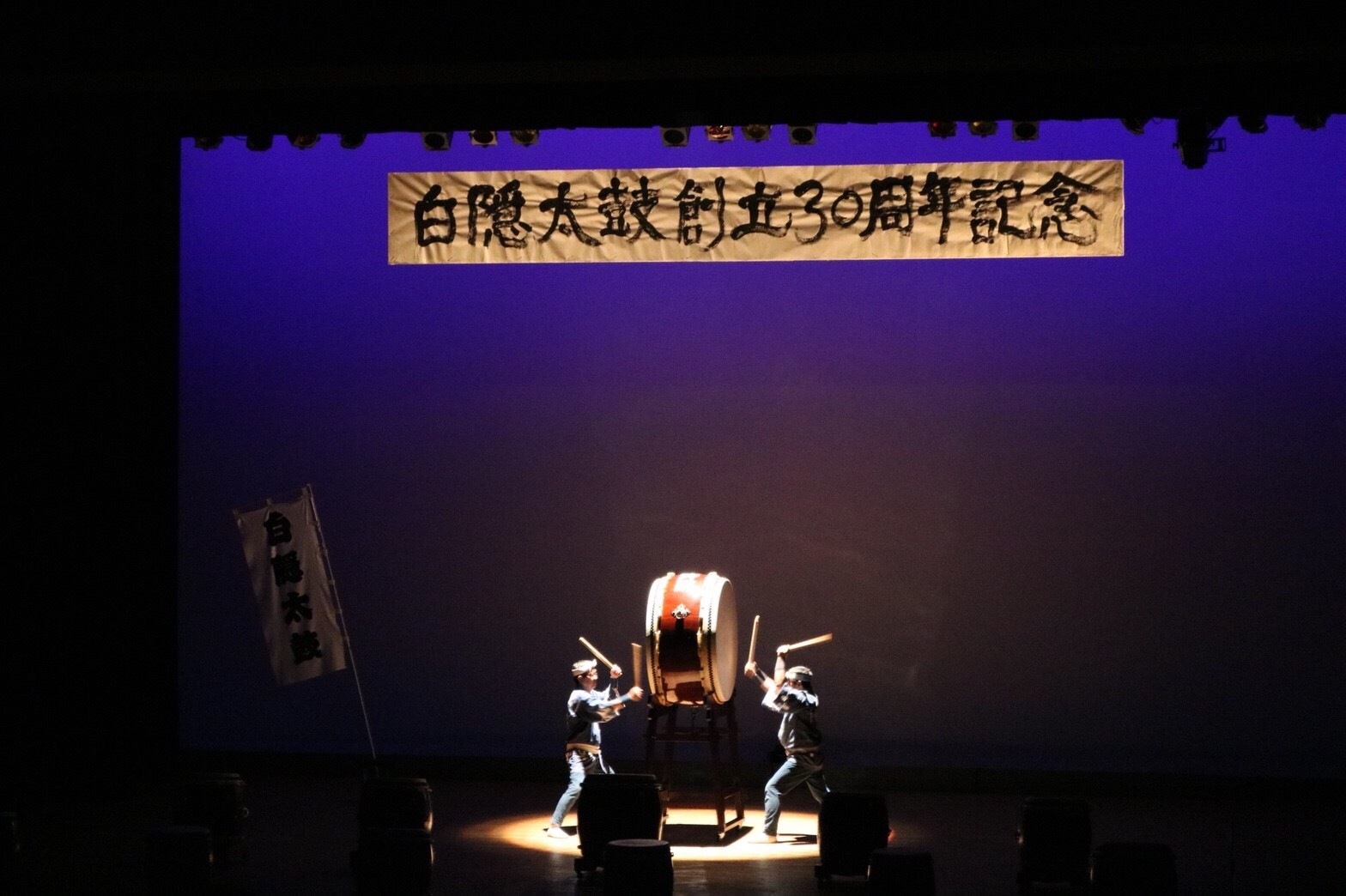

「駿河には過ぎたるものが2つあり、富士のお山に原の白隠」…江戸時代の名僧・白隠禅師が讃えられた名言です。その白隠禅師の名を頂いて、昭和62年(1987年)秋、白隠太鼓が生まれました。

白隠の名を頂くにあたっては、松蔭寺前住職・中嶋玄奘老師から「原に文化を!そして若い芽を育てろ!」との重く大きな課題が与えられました。

「やらなければ!」の意気込みと、「できるかな?」の不安が交差する中、初代会長松井さん(平成24年没」が舵取りとなり活動をスタートさせました。

以後、山あり谷ありの道程ではありましたが、松蔭寺関係者を始め、原地区自治会、広くは多くの沼津市民の皆様に、ご支援とご声援、ある時は励ましを頂き、ここに30周年を迎えることができました。白隠太鼓一同、心より篤く御礼・感謝申し上げます。

30年前の結成時、今ある姿を誰が想像していたでしょうか。太鼓一台も無く、平均年齢40歳(最年長70歳)過ぎの素人13名のおじさんたち。趣味の会故え、運営上の問題も多々ありました。その都度、「継続は力なり」の信条と白隠太鼓の方向を示す「五訓」を戒めとして対応してきたことが、今に繋がっていると思います。

原点を忘れず、感謝の気持ちを持ち続け、「白隠」の名を汚さず、名に恥じない会にするため精進しなければなりません。そして、いつまでも多くの皆様に愛され続ける「白隠太鼓」でありたいと思っています。

白隠太鼓について

静岡県沼津市原は東海道53次の「原宿」という宿場町で、古いお寺が数多くある歴史ある街です。

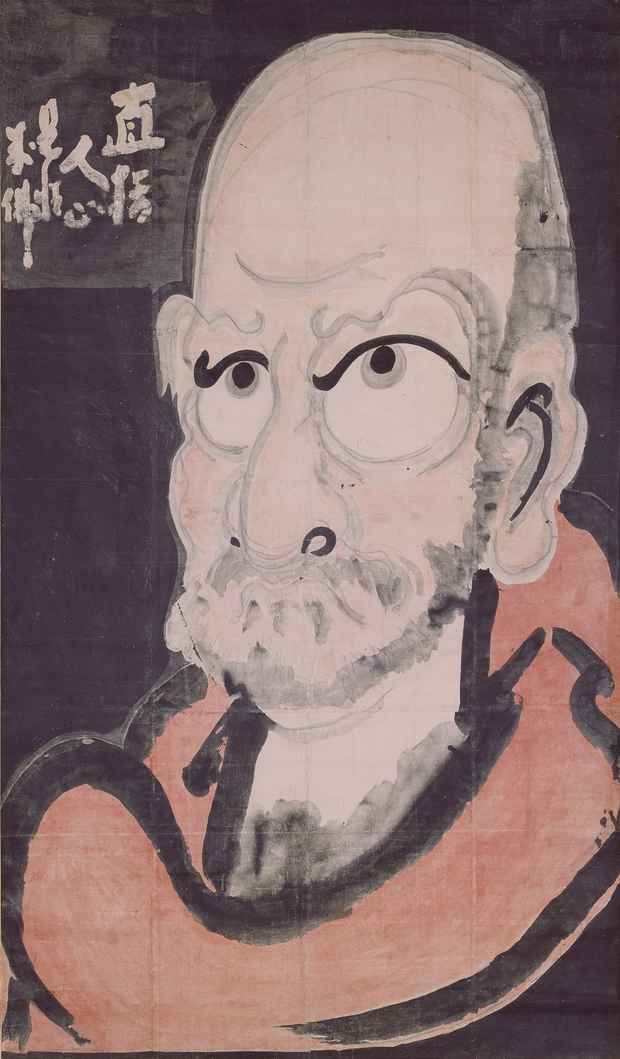

その一つの「松蔭寺(しょういんじ)」というお寺に「白隠禅師(はくいんぜんじ)」というお僧さまがいました。

白隠禅師は、約300年前の江戸時代に、臨済宗の中興の祖といわれる高僧です。

~駿河には 過ぎたるものが二つあり

富士のお山に 原の白隠~

と唄われ、地元では「白隠さん」と親しみを込めて呼ばれています。

そんな白隠さんのお名前を頂いて「白隠太鼓」が誕生したのが昭和62年11月。

地元のお祭りを活動の中心に、祭り太鼓の育成保存と青少年の育成に努めています。